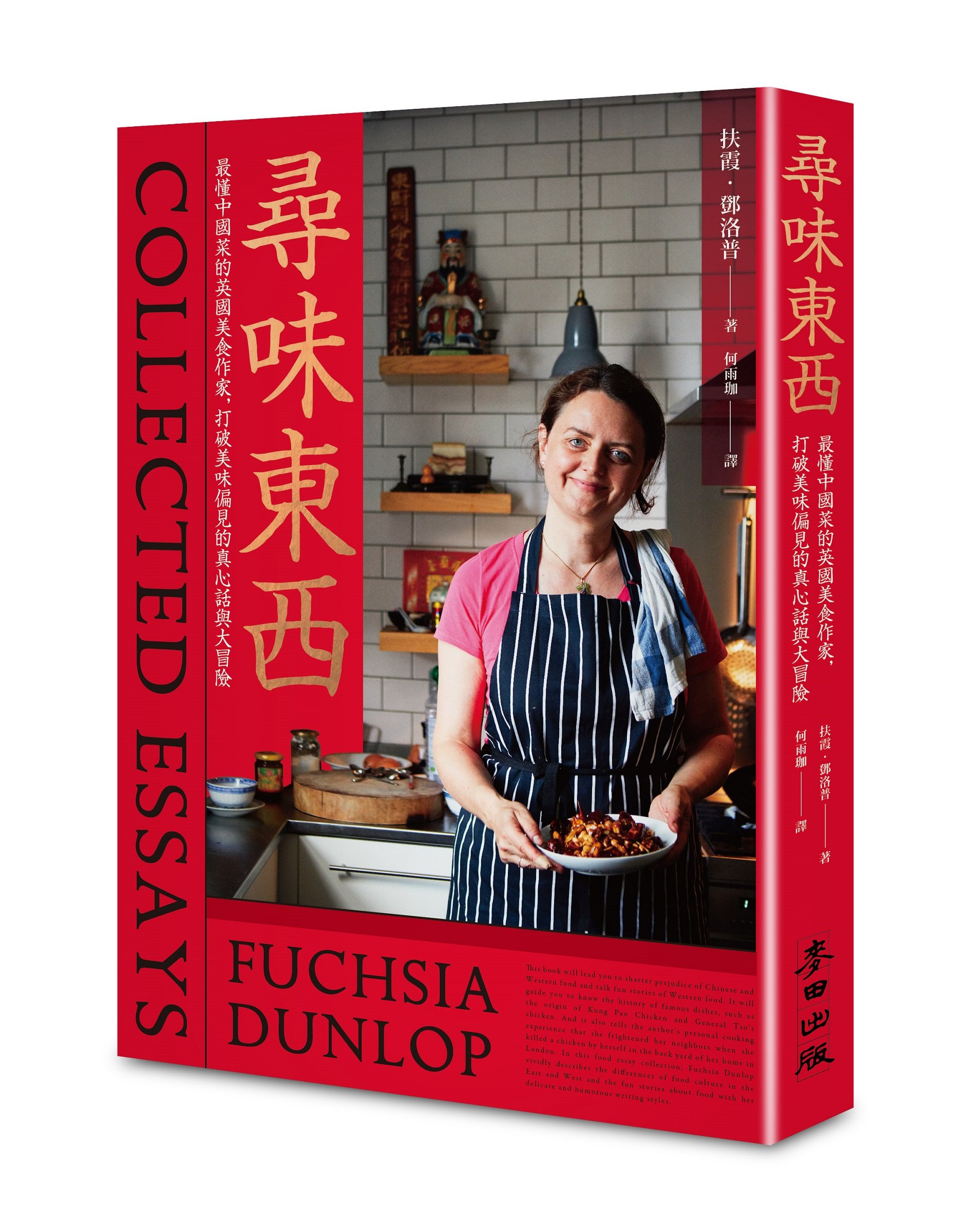

- 書名:《尋味東西:最懂中國菜的英國美食作家,打破美味偏見的真心話與大冒險》

- 作者:扶霞‧鄧洛普

- 出版社:麥田出版

古味古香 發表於《金融時報週末版》,二○二○年八月刊

四隻羊在烤架上轉動著,濃郁的香氣飄散到遠方,它們的身下是土耳其泛白的土地。我在附近攪動著一大鍋戶外明火上的燉扁豆,煙火與陽光都在發動著猛烈的攻勢。院子裡的一張長桌上已然擺了豐盛的食物:手工鷹嘴豆泥和蠶豆醬、整塊的蜂窩、一疊疊用桶狀饢坑烤的麵包、一堆堆的石榴。從餐桌遠眺,隱約可以看到一座巨大的墳冢,它屬於西元前八世紀薨於此地的一位弗里吉亞(Phrygia)王國統治者─據考證是一位歷史上真實存在過的邁達斯國王(King Midas),或是他的父王。在一群土耳其廚師和美食專家的協助下,我正在盡力重現他的「葬禮盛宴」。

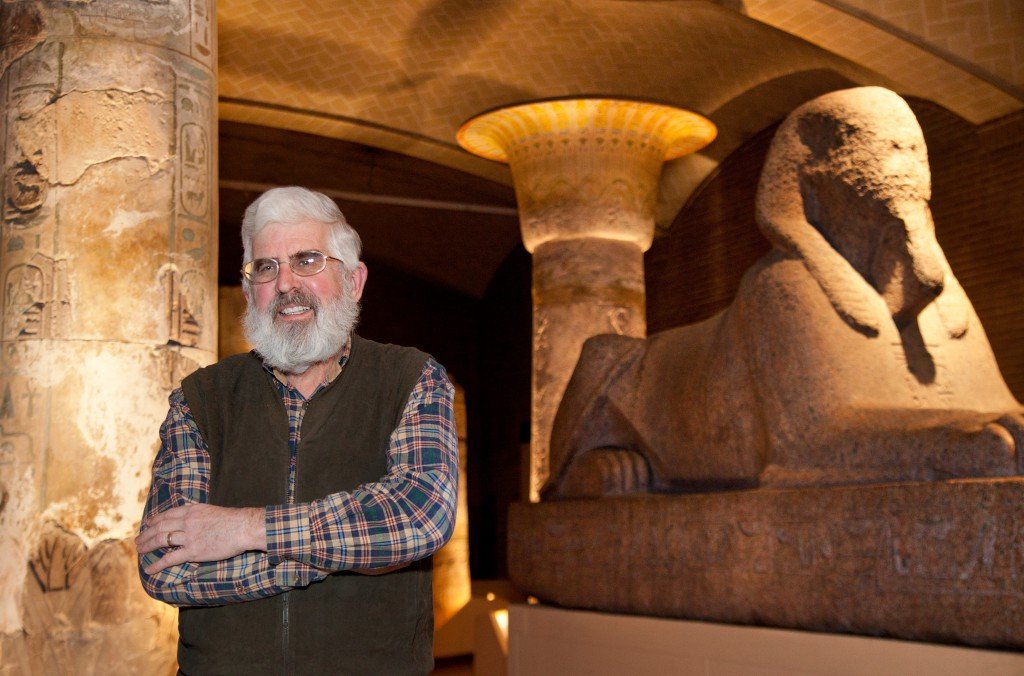

這可不是閒來無事練練廚藝。一九五○年代的考古學家在戈爾迪翁(Gordion)的古弗里吉亞都城發掘了這個墳墓。雖然這位邁達斯並不是希臘神話中那位點石成金的國王,考古學家們還是在他的墓室中找到了一個寶庫,裡面有大青銅鍋、酒碗和陶罐,包括迄今為止發現的最大的鐵器時代酒具。前來弔唁的人們共享了一場宴會,墓中的器皿裡就有這場宴會的物質殘餘;但墳墓發現的時候相關技術尚未到位,直到四十年後,科學的進步才足以對這些殘餘進行化學分析。到一九九○年末,賓大博物館的專家完成了分析工作。團隊的領導人是帕特里克.麥戈文(Patrick McGovern),賓博飲食、發酵飲品與健康生物分子考古項目的科學總監,以及《古代釀造:重尋與重造》(Ancient Brews: Rediscovered & Re-created)的作者。

麥戈文和他的團隊利用紅外光譜、液相和氣相色譜以及質譜分析等現代科技,檢驗了在青銅器中發現的食物與飲料殘留。他們的結論是,弔唁者們分享的飲品很不一般,是用蜂蜜、葡萄和大麥混合而成的─算是某種蜂蜜酒、葡萄酒和啤酒調的雞尾酒。研究人員不能百分百確定,但他們懷疑裡面還含有番紅花,因為殘留物呈現濃烈的黃色(而且,遠古時代最好的番紅花,有一部分就出產在今土耳其境內)。

考古人員對這些褐色的塊狀食品物質進行了細緻的化學分析,結果表明這是一鍋大燉菜的殘羹。燉菜的主材料是綿羊肉或山羊肉,先在火上進行烤製,使其表面焦化,然後和某種豆類(很有可能是扁豆)及蜂蜜、葡萄酒、橄欖油、小茴香、大茴香等香草或香料一起小火燉煮。

我被邀請去戈爾迪翁墓中感受遠古飲食的奧妙,是在二十年前。當時一家電視公司聘請麥戈文擔任紀錄片《邁達斯國王的盛宴》(King Midas’ Feast)的科學顧問。他們邀請了我—一個最近出了書、對土耳其也有一定了解的美食作家─來重現那場遠古盛宴。我的嚮導是各種歷史證據,以及一些能提出各種建議的當地專家,包括飲食記者艾琳.奧妮.譚(Aylin Öney Tan)。

麥戈文已經和一位釀酒師合作,重現了葬禮上的飲品:美妙的金湯,用大麥、葡萄和蜂蜜發酵而成。金色來自番紅花。他們使用這種材料,倒不是因為有什麼有力證據證明番紅花在原本飲品中的存在,更多是出於直覺(美國一家手工釀造廠仍然在生產以此為靈感的一款啤酒)。我思考著制定一份符合史實的菜單有多大的可能性,突然好奇古墓中的食物遺蹟味道如何,吃兩千五百多年前煮熟的東西又是什麼感覺。麥戈文和他的同事們竟然從來沒親口品嘗過這些殘渣,我真是萬分震驚,換我這肯定是第一股衝動─可能也正因如此,我才做不了考古學家。我厚著臉皮問麥戈文,有沒有可能嘗一點兒啊?我已經記不得他的回應了。無論如何,他應該都不太可能同意吧。經過熱烈的討論,艾琳和我制定了一個菜單,我們認為鐵器時代弗裡吉亞的農產品與技術都能做這些菜─那時候距離土耳其出現番茄、檸檬、辣椒,甚至是糖等現代食材,還有很久很久。

宴會前夕,我們用鹽、洋蔥、野百里香、蜂蜜、葡萄糖蜜和葡萄酒醃好羊肉,準備將其串上烤肉架,用羊糞點火烤製。我們做了最基礎的鷹嘴豆泥,用的是鹽膚木和醋調味,沒有加檸檬汁,還做了蠶豆醬,加蒔蘿提色提味。第二天一早,我根據麥戈文的建議做了扁豆鍋,加洋蔥、羊尾脂肪、大蒜、茴香籽和葡萄糖蜜調味。麥戈文與合作釀酒師將復刻的葬禮飲品倒入壯觀的大銅鍋,這是安卡拉的銅器商為我們製作的墓中出土青銅器的複製品。

那天下午,包括記者和外交官在內大約一百名的受邀客人紛紛前來赴宴,還有兩百多名好奇的路人。烤好的羊肉被切下來放入扁豆燉鍋,我們在太陽灑下的金輝當中給每個人都分享了吃食。麥戈文、艾琳和我在辛勞工作之後,帶著幸福的疲累,與來訪的大人物們一起,用銅碗痛飲琥珀色的佳釀。

我以為這一天已經棒到極致了。這時麥戈文把我拉到一邊,告訴我他帶來了一個文物罐中的一點殘留物,取樣自那種像蜂蜜酒的飲料。我們倆偷偷溜掉,遠離人群和火堆飄散的煙霧,躲進一個僻靜的涼亭,坐在一張木頭長凳上。麥戈文從口袋裡拿出一個塑膠小藥瓶,我倆瓜分了裡面的東西。有那麼一會兒,我就那麼看著手心裡的顆粒狀碎屑,內心充滿驚奇和敬畏。然後我們彼此看了一眼,各自把碎屑放進嘴裡。

我們的臉龐因為驚喜而發光,因為我們嘗到了那個味道:番紅花的味道,強烈、純正,絕不會錯。我簡直不敢相信。我原本以為吃這些殘渣只會帶來情緒上的波動,但嘗不到任何味道。然而,在墳墓中封存了兩千多年,它們依舊鮮活如此。謎團被解開了──至少我是這麼想的。「現在你知道了,」我興高采烈地對麥戈文說,「到頭來就是有番紅花啊!」他呢,作為一個治學嚴謹的科學家,則非常謹慎地指出,世界會要求拿出更多的證據,而不是兩個人在一個夏日午後的聚會上嘗了食物殘渣並言之鑿鑿就能服眾的。於是,這「天啟」就有了點苦樂參半之感:我們的確嘗到了番紅花的味道,而其他人則可能懷疑這個論斷。

雖然從物理意義上講,我們只是在吃砂礫,但吃這個東西是我一生中最特別也最愉快的美食體驗之一:這提醒我,吃關乎生理,也同樣關乎心理。麥戈文和我,伴著落日坐在那座涼亭下,已經飽餐了一頓烤羊肉鍋、無花果和鷹嘴豆泥,還有蜂蜜酒醇香的滋潤,我們幾乎就是在與鐵器時代弗裡吉亞國王的弔唁者們共享一頓盛宴。我們吃的東西比基督教和中華文明還要古老。番紅花那迷人如歌的香味仍然對我們放聲高唱,如純金一般,無論時間如何流逝,依舊熠熠生輝。